동학 농민 혁명

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

동학 농민 혁명은 19세기 후반 조선 사회의 혼란 속에서 일어난 농민 중심의 반봉건, 반외세 항쟁이다. 최제우가 창시한 동학의 평등 사상을 바탕으로 신분제 타파와 평등 사회 건설을 추구했으며, 1894년 고부 봉기를 시작으로 전주 화약, 2차 봉기, 청일전쟁, 일본의 내정 간섭, 그리고 우금치 전투에서의 패배로 이어진다. 전봉준, 김개남, 손화중, 최시형, 손병희, 흥선대원군 등이 주요 인물이며, 남접, 북접, 서포 등 파벌이 존재했다. 동학 농민 혁명은 갑오개혁에 일부 영향을 미쳤으나, 토지 개혁은 이루지 못했다. 이 운동은 이후 항일 의병 투쟁과 3.1 운동 등 민족 운동에 영향을 미쳤으며, 한편으로는 외세 개입, 내부 분열, 흥선대원군과의 연계 시도 등의 한계를 드러냈다.

더 읽어볼만한 페이지

| 동학 농민 혁명 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 동학농민혁명 |

| 다른 이름 | 동학 농민 운동 동학란 갑오농민전쟁 1894년 농민 봉기 갑오 농민 혁명 |

| 날짜 | 1894년 1월 11일 – 1895년 12월 25일 |

| 장소 | 조선 |

| 결과 | 진압됨 청일 전쟁의 시작 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 조선 |

| 교전국 2 | 동학 |

| 지휘관 | |

| 조선/청나라 지휘관 | 고종 민비 이용태 홍계훈 이학승 구성조 성하영 장용진 이기동 이규태 광서제 이홍장 예지차오 웨이루구이 마위쿤 |

| 동학 지휘관 | 전봉준 김개남 손화중 최경선 김덕명 최시형 손병희 |

| 일본 지휘관 | 메이지 천황 야마가타 아리토모 이토 스케유키 가와카미 소로쿠 노기 마레스케 모리야 대령 스즈쿠 중위 |

| 병력 규모 | |

| 조선군 병력 | 3,000–50,000명 |

| 동학군 병력 | 남접: 15,000–300,000명 북접: 10,000–300,000명 |

| 일본군 병력 | 500–3,000명 |

| 피해 규모 | |

| 조선군 사망자 | 6,000명 |

| 동학군 사망자 | 수만에서 수십만명 |

| 일본군 사망자 | 200명 |

| 관련 정보 | |

| 관련 사건 | 19세기 한국의 농민 반란 외세의 한국 간섭 (1800년대) |

| 지도 | |

2. 배경

1882년 임오군란과 1884년 갑신정변 등 지배층 내부의 권력 다툼으로 사회 혼란이 가중되었다.[78] 임오군란 때는 흥선대원군이, 갑신정변 때는 개화 세력이 잠시 정권을 잡았으나, 청나라 군대의 개입으로 인해 왕권은 크게 약화되었다. 또한, 청나라와 일본이 이 사건들을 계기로 조선에 군대를 파견하여 세력 다툼을 벌이면서 조선의 자주권은 심각하게 훼손되었다.[78]

이러한 상황에서 민씨 정권과 고종은 친청 정책을 통해 새로운 국면을 모색하려 했지만, 급변하는 동아시아 정세에 효과적으로 대처하지 못했다. 결국 전국 곳곳에서 반봉건, 반외세를 기치로 내건 민란이 끊이지 않았고,[78] 이는 1894년 3월 동학 농민 혁명으로 이어지게 된다.

고부군 군수 조병갑의 횡포는 농민들의 분노에 불을 붙였다. 조병갑의 수탈에 대해 전라도 관찰사에게 호소한 농민들이 도리어 체포되는 사건이 발생하자,[57] 최제우의 제자이자 동학당의 2대 교주인 최시형은 무력 봉기를 일으켰다.

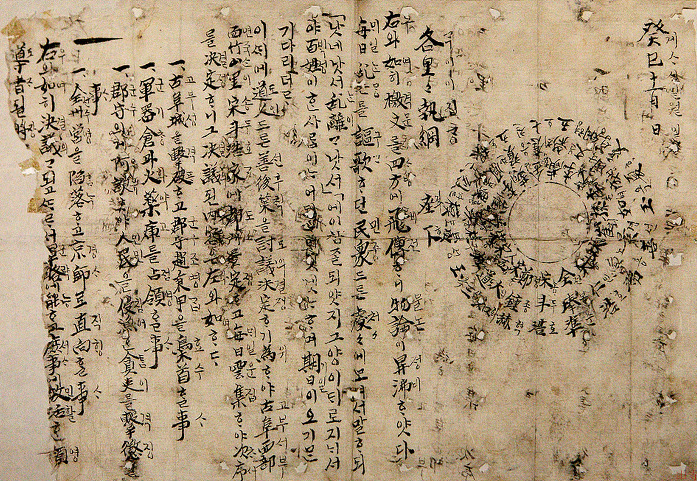

이 봉기는 전봉준이라는 걸출한 지도자를 만나면서 더욱 조직화되었다. 전봉준과 그의 동지 20명은 아래와 같이 4개조를 결의하고, 「사발통문」[58]에 서명했다.[59]

- 고부군청을 공격하여 조병갑을 참수할 것.

- 군기창과 화약고를 점령할 것.

- 군수에게 아첨하여 백성의 재물을 착취한 탐욕스러운 관리들을 처벌할 것.

- 금주성을 함락시키고 서울로 진격할 것.

처음에는 다른 민란과 마찬가지로 자신들의 삶을 지키려는 목적이었지만, 전봉준을 포함한 많은 농민들이 동학에 귀의하면서, 이 민란은 전국적인 내란으로 발전하게 된다.

전봉준은 17세기부터 보급되기 시작한 평민 교육으로 성장한 비양반 지식인이었다. 전봉준이 발표한 호소문은 동학 신자들을 통해 전국으로 퍼져나갔고, 이에 호응한 농민들은 수만 명의 군대를 형성했다. 이들은 전라도에 배치된 지방군과 중앙에서 파견된 정부군을 각지에서 격파했고, 5월 말에는 전주를 점령하기에 이르렀다.

이에 놀란 민씨 정권은 5월 30일 청나라에 원군을 요청했다. 일본은 천진조약에 따라 청나라에 조선 출병을 통고했고, 6월 2일 조선 출병을 결정했다. 일본은 6월 6일 출병을 개시하고 청나라 군대의 조선 철병을 재차 요구했다. 6월 7일 청나라 주재 한국 공사가 청나라의 속령 보호를 위한 파병이라고 주장했고, 6월 8일 청나라 군대가 조선 아산에 상륙했다. 6월 12일 일본군이 재류 국민 보호를 명목으로 인천에 상륙, 7월 16일에는 한성 근교에 진을 치고 청나라 군대와 대치하게 되었다.[49] 이러한 상황에 당황한 민씨 정권은 농민의 제안을 바탕으로 '''전주화약'''을 체결했다고 전해진다.[60]

2. 1. 사회 경제적 배경

1860년대부터 조선은 안팎으로 격변의 시대를 맞이했다. 1876년 강화도 조약을 시작으로 개항 정책이 추진되면서 외국 자본이 유입되었고, 민씨 정권의 과도한 세금 징수, 양반들의 뇌물 수수와 부정부패는 백성들의 삶을 더욱 어렵게 만들었다.[56]1880년대 이후에는 일본과 미국, 서구 열강들이 조선에 대한 영향력을 확대하면서, 조선 사회는 새로운 시대를 향한 모색과 혼란을 동시에 겪게 되었다. 1882년 임오군란과 1884년 갑신정변과 같은 지배층 내부의 권력 다툼은 사회 혼란을 더욱 가중시켰다.[78] 임오군란 때는 흥선대원군이, 갑신정변 때는 개화 세력이 잠시 정권을 잡았으나, 청나라 군대의 개입으로 인해 왕권은 크게 약화되었다. 또한, 청나라와 일본이 이 사건들을 계기로 조선에 군대를 파견하여 세력 다툼을 벌이면서 조선의 자주권은 심각하게 훼손되었다.[78]

이러한 상황에서 민씨 정권과 고종은 친청 정책을 통해 새로운 국면을 모색하려 했지만, 급변하는 동아시아 정세에 효과적으로 대처하지 못했다. 결국 전국 곳곳에서 반봉건, 반외세를 기치로 내건 민란이 끊이지 않았고,[78] 이는 1894년 동학 농민 혁명으로 이어지게 된다.

2. 2. 동학의 성장과 교조 신원 운동

최제우가 창시한 동학은 평등사상과 보국안민의 기치를 내걸고 농민들의 지지를 얻었다. 동학은 '사람이 곧 하늘'(인내천)이라는 가르침을 통해, 억압받던 민중에게 희망을 주었다.[6] 최시형을 중심으로 교세가 확장되었고, 교조 최제우의 억울한 죽음을 바로잡기 위한 신원 운동이 전개되었다.동학은 여러 종교들이 혼합된 것이었으나, 그 핵심 교리와 신앙은 기독교와 유사한 면이 있었다. 최제우 자신도 "기독교와 동학의 의미는 같고 말만 다르다"고 말했다.[1][2] 동학 개종 의식은 기독교의 세례 의식의 영향을 일부 받았다.[3] 그러나 많은 부분은 무속과 민간 신앙에서 비롯되었다. 목격자들은 최제우가 산신령에게 애니미즘적 의례에 참여했다고 기록했고, 그의 굿과 검무 또한 무속에서 유래했다.[4][5]

1870년대에 동학은 경상도 전역으로 퍼져나가 조직화되었다. 동학은 ‘접’과 ‘포’로 조직되었으며, ‘접주’가 ‘접’을 관리했다. 여러 접들은 ‘포’로 조직되었고, ‘포주’가 포를 이끌었다. 당시 최시형이었던 ‘교주’는 동학 전체를 이끌었다.[7] 1871년 영해 접주 이필제는 동학의 기반 시설을 이용하여 반란을 일으켰으나 실패했다.[8]

이필제의 난으로 경상도에서 동학이 약화되자, 최시형은 충청도와 전라도로 동학을 전파했다. 손화중은 1881년, 손병희는 1882년, 김개남은 1890년에 최시형에 의해 동학에 입교했다.[9][10]

1890년대에 이르러 동학 신자들은 최제우의 처형 판결을 뒤집으려는 청원을 시작했다. 이 무렵 종교는 ‘북접’과 ‘남접’으로 분열되었다. 1892년 11월 전봉준은 삼례청원을 주도하여 동학 금지 철폐, 서양 선교사와 상인 추방, 부패한 관리 처단을 요구했다.[12]

12월에는 보은 장터에서 또 다른 청원이 있었다. 최시형은 고종에게 편지를 썼고, 고종은 북접 사자들에게 “너희 집으로 돌아가라. 그렇게 한다면 너희 청원을 들어줄 수도 있다”고 명령했다. 한편 서인주와 남접은 서양인과 일본인들에게 위협을 가했다.[12]

전봉준은 추종자들을 이끌고 보은으로 향했고, 보은은 교조 신원 운동에서 가장 폭력적이고 혁명적인 청원이 되었다. 약 8만 명의 신자들이 모였고, 청원은 더욱 극단적이었다. 요구 사항은 다음과 같다.

- 창시자 최제우의 명예 회복

- 동학 신자들에 대한 박해 중단

- 식민 열강 추방

- 모든 외국 상품 수입 중단, 목면 착용, 한국산 필수품 사용

- 민씨 일가의 과두 정치 타파

- 세금 감면

- 인플레이션을 일으키는 당고전 화폐 금지

- 불법 과세 중단[12]

최시형과 손병희 등 북접 지도자들은 정부가 동학 신자들을 처형할 것을 우려하여 3일 만에 청원을 중단시켰고, 전봉준은 고부로 돌아갔다.[12]

3. 동학농민혁명의 전개

고종과 민씨 세력은 사태가 확산되자 청나라에 원병을 요청했고, 청이 이에 응하자 일본 역시 톈진 조약을 빌미로 군대를 동원했다. 외세가 개입하자 농민군과 관군은 회담을 통해 화의를 약속하고 싸움을 중단했다.[82]

하지만 조선에 진주한 청, 일 양국군은 돌아가지 않았다. 일본은 청에게 조선의 내정 개혁을 함께 실시하자고 제의했지만 청은 이를 거절했다. 그러자 일본은 경복궁을 침범하여(갑오왜란) 명성황후 민씨 정권을 몰아내고 흥선대원군을 앉혀 꼭두각시 정권을 세웠다.[82] 김홍집, 어윤중, 박영효, 서광범 등을 중심으로 한 제1차 김홍집내각은 일본 공사 오토리의 입김 아래 일련의 개혁 조치를 취했다. 이는 조선 정부와 동학 농민군이 맺은 자주적인 개혁인 전주화약을 간섭한 친일 내각의 갑오개혁이었다.[81] 그 뒤 개혁 추진 기구로서 전주화약 당시에 설치된 교정청이 폐지되고 군국기무처가 설치되었으며, 교정청 출신인 김홍집이 중심이 되어 내정 개혁이 단행되었다.[82]

고부 농민 봉기의 직접적인 원인은 고부 군수 조병갑의 탐욕적인 행정 때문이었다. 전봉준이 조병갑을 체포한 후, 그의 악행을 폭로한 내용은 다음과 같다.

이 중 만석보 저수지 축조가 가장 큰 분노를 불러일으켰다. 예덕저수지 건설 이후 배들 들녘은 흉년을 겪지 않았으나, 새로운 저수지 건설로 인해 지역의 개울이 막히면서 홍수로 인한 피해가 컸다.[14]

동학 신자들과 농민들은 봉기군을 결성하며 사발통문을 사용했는데, 이로 인해 지도자를 명확히 알 수 없었다. 1894년 1월 10일, 1천 명의 농민들이 고부의 네 성문 중 세 개를 파괴하고 관아를 점령했다. 조병갑은 전주로 도망쳤다.[15] 그러나 조병갑이 박원명으로 교체되고, 박원명이 봉기군에게 해산을 설득하면서 위기는 종식되었다.

3. 1. 고부 봉기 (1894년 2월)

1894년 2월 15일(음력 1월 10일) 고부군수 조병갑의 탐학에 맞서 전봉준을 중심으로 동학도들과 농민들이 봉기했다.[78] 이들은 낫과 쟁기 등의 농기구를 들고 고부 관아를 습격하여 점령하고, 무기를 탈취했다.[95] 농민군은 만석보를 파괴하고, 불법으로 징수된 세곡을 백성들에게 나누어 주었다.[95]이 소식을 접한 조정은 조병갑을 처벌하고, 이용태를 안핵사로, 박원명을 신임 고부군수로 임명하여 사태를 수습하고자 했다.[95] 신임 군수 박원명의 온건책과 안핵사 이용태가 농민군의 요구사항을 들어주기로 약속하면서 농민군은 자진 해산하였다.[95] 이를 '제1차 동학 농민 운동' 또는 고부 봉기라고 부른다.

3. 2. 제1차 봉기 (1894년 3월 ~ 6월)

1894년 2월 15일(음력 1월 10일) 탐학한 고부군수 조병갑의 탐학에 고부군의 동학도들과 농민들이 쟁기와 낫 등 농기구를 들고 집단으로 무장 시위를 벌였다. 이들의 움직임은 곧 중앙정부의 탐관오리들에 대한 분노로 향했으며, '보국안민'과 '폐정개혁'을 기치로 내건 농민들의 기세는 걷잡을 수 없이 전국적으로 확산되었다.[78]흥선대원군은 민씨 정권에 대한 불만을 품고 위안스카이와 결탁하여 장남 이재면을 옹립하려 했고, 동학농민혁명이 일어나자 농민 세력과도 연합하려 하였다. 동학군 중에는 전봉준과 같이 대원군의 문하에 출입하던 인물들도 있었고, 폐정개혁과 대원군 추대, 민씨 외척세력 척결과 개화파 척결을 외치는 목소리도 강력했다.[79]

안핵사(按覈使) 이용태가 농민군을 위로하고 탐관오리들을 처벌할 것을 약속하자 고부군의 동학군은 해산하였으나, 이용태는 약속을 어기고 오히려 백성들을 배신하였다.

사태가 확산되자 고종과 왕비는 청나라에 원병을 청하였고, 청이 이에 응하자 일본 역시 톈진 조약을 빌미로 군대를 동원하였다. 이처럼 외세가 개입하자 농민군과 관군은 회담을 통해 화의를 약속하고 싸움을 중단하였다.[82] 하지만 조선에 진주한 청, 일 양국군은 돌아가지 않았다. 일본은 청에게 조선의 내정 개혁을 함께 실시하자고 제의하였지만 청은 이를 거절했다. 그러자 일본은 불법으로 조선 궁궐 경복궁을 침범(갑오왜란)하여 명성황후 민씨 정권을 몰아내고 흥선대원군을 앉혀 꼭두각시 정권을 탄생시켰다.[82] 김홍집, 어윤중, 박영효, 서광범 등을 중심으로 한 제1차 김홍집내각은 일본공사 오토리의 입김 아래 일련의 개혁조치를 취했는데, 이는 조선정부와 동학농민군이 맺은 자주적인 개혁 전주화약을 간섭한 친일내각의 갑오개혁이었다.[81]

1864년 교조 최제우가 처형된 이후, 동학도들은 매년 교조의 무죄를 주장하는 상소를 올리는 등 교조 신원 운동을 벌였다. 1893년 초 흥선대원군은 동학도들이 상경하여 경복궁 앞에서 복합상소운동을 벌이는 기회를 이용하여 이준용을 왕으로 추대하려 하였다.[83]

3. 2. 1. 백산 봉기와 4대 강령 발표

1894년 안핵사 이용태가 농민군을 탄압하자, 전봉준은 동학 지도자들과 함께 무장 봉기를 일으켰다.[78] 백산에서 농민군은 4대 강령을 발표하며 반봉건, 반외세 투쟁의 의지를 천명했다.3. 2. 2. 황토현 전투와 황룡촌 전투 승리

황토현 전투는 농민군이 전라북도 정읍시 황토현 일대에서 관군을 무찌르고 거둔 최초의 승리였다.[96] 농민군이 봉기하여 태인과 부안 관아를 잇따라 점령하자, 조정은 전라감사 김문현과 영관 이경호에게 잡색군 등 1만 명의 대군을 이끌고 정읍 황토현에서 농민군과 격돌하게 했다. 1894년 4월 7일 새벽, 농민군은 관군에게 포를 쏘아 혼란에 빠뜨린 뒤 미처 대처하지 못한 관군을 추격해 격파했다. 이 과정에서 영관 이경호가 농민군에게 체포되어 전사했다. 이 전투의 승리로 농민군은 사기가 충천하여 전주로 진격할 수 있게 되었다.[96]황룡촌 전투에서 농민군은 홍계훈이 이끄는 중앙군을 상대로 승리하여 기세를 올렸다. 정부는 이경효를 파견하여 반란을 진압하게 하고, 700명의 군인과 600명의 상인으로 구성된 긴급 군대를 편성했다. 1만 명의 농민군은 정부군을 황토재(Hwangto Pass)로 유인했다. 4월 7일 새벽, 정부군은 농민군 진영으로 돌격했으나, 진영은 비어 있었다. 군인들은 혼란에 빠졌다. 갑자기 안개를 틈타 이동하던 농민군이 산에서 나타나 정부군을 공격하여 1천 명의 군인을 사살했다. 이로써 황토재 전투에서 농민군 대부분은 무사했다.

3. 2. 3. 전주성 점령과 전주화약

1894년 5월 7일, 전주의 새로운 관리 김학진은 홍계훈에게 농민군과 화의를 맺으라고 명령했다. 식량 부족으로 고통받던 농민군은 이를 받아들였다. 이것을 전주화약[19] 또는 전주휴전으로 부르게 되었다. 홍계훈은 농민군의 12가지 요구를 수용했다.[20][21][22]

휴전 이후, 농민군은 사다리를 이용하여 요새에서 내려왔고, 홍계훈은 텅 빈 요새로 들어갔다.[23][24]

양측 모두 '승리'를 축하했다. 홍계훈은 전주성 안에서 군인들과 함께 축하연을 베풀었고, 농민군은 "검결(Geomgyeol)"이라는 동학의 종교적 찬가를 불렀다.

동학농민혁명의 기록물은 2023년에 세계의 기억에 등재되었다.[73]

3. 3. 청일전쟁 발발과 일본의 내정 간섭 (1894년 7월 ~ 9월)

조선 정부가 청나라에 군대 파견을 요청하자, 일본 역시 톈진 조약을 구실로 군대를 조선에 파견했다.[82] 일본은 경복궁을 무력으로 점령하고(갑오왜란) 흥선대원군을 내세워 친일 정권을 수립한 뒤, 조선 정부에 내정 개혁을 강요했다.[82] 이는 조선 정부와 동학 농민군이 맺은 전주화약의 자주적인 개혁을 침해한 것이었다.[81]1894년 7월 23일 새벽, 일본군은 한성부(지금의 서울특별시)의 궁궐을 포위하고, 경비병력인 조선군과 총격전을 벌인 끝에 궁궐을 점령하고 국왕을 사로잡았다.[64] 일본군은 흥선대원군을 옹립하여 국왕 고종을 압박, 국정과 개혁을 흥선대원군에게 위임하고 모든 것을 일본 공사와 협의하도록 강요했다.[64]

이후 7월 25일 풍도 해전, 7월 29일 성환 전투를 거쳐, 8월 1일 양국이 서로에게 선전포고를 하면서 청일전쟁이 시작되었다.[49] 이로써 조선은 외세의 각축장이 되었다.

3. 4. 제2차 봉기 (1894년 9월 ~ 12월)

1894년, 일본이 갑오개혁을 통해 내정 간섭을 하자, 농민군은 척왜를 구호로 내걸고 다시 봉기하였다.[82] 전봉준을 중심으로 한 남접은 교주 최시형의 북접에 도움을 청해 연합 전선을 폈다.[109] 손병희는 최시형의 승인 하에 충청도 농민군(북접)을 이끌고 청산을 거쳐 논산에 합류하였다. 이들은 일본군을 격퇴하기 위해 일본군의 병참기지를 습격하고 전신줄을 끊으며 서울로 북상했다.[109]하지만, 우금치 전투에서 농민군은 훈련 부족과 원시적인 무기로 인해 신식 무기로 무장한 일본군과 관군을 상대하기에는 역부족이었다.[109] 결국 농민군은 무기의 열세를 극복하지 못하고 병력 대부분을 잃었다.[114]

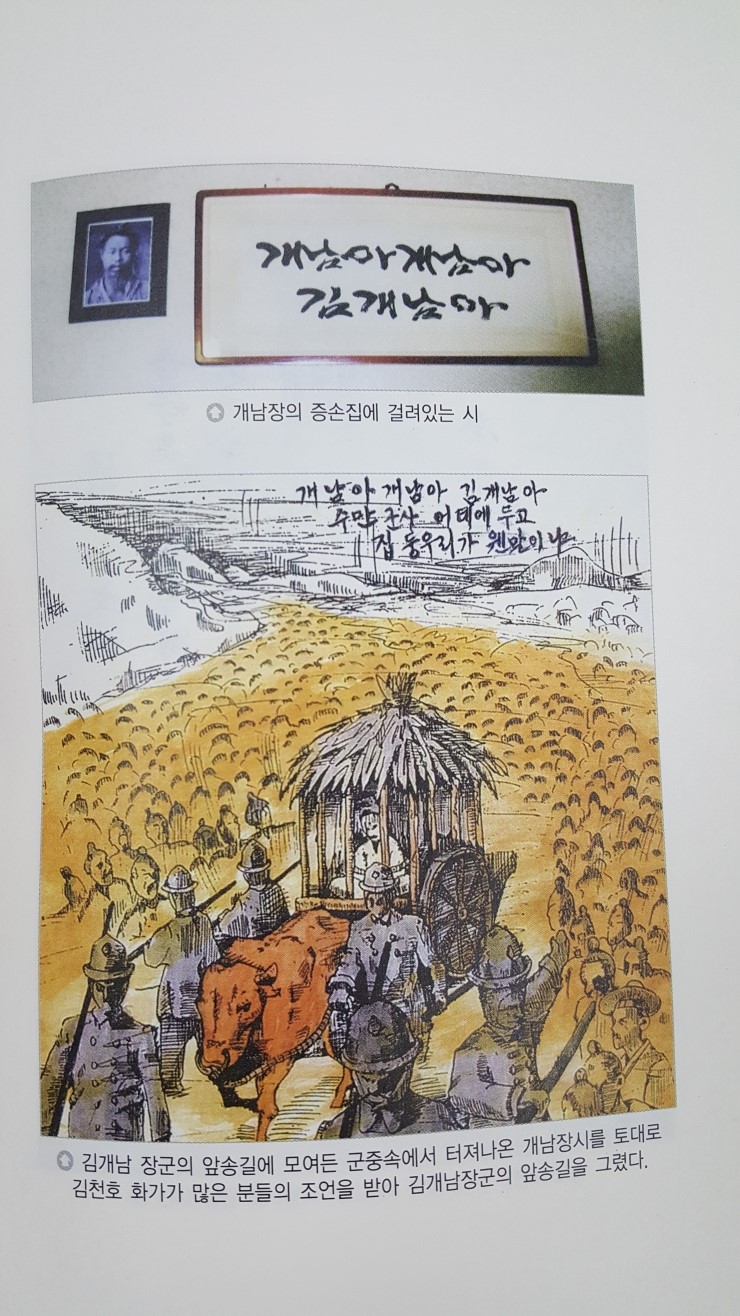

우금치 전투 이후 농민군은 급격히 세력이 약화되었고, 1894년 12월 28일(음력 12월 2일) 전봉준은 순창군에서 부하였던 김경천의 밀고로 체포되어 한양으로 압송되었다.[111] 김개남 등 다른 주요 지도자들도 체포되거나 처형되면서, 동학 농민 혁명은 결국 실패로 막을 내렸다.

3. 4. 1. 삼례 재봉기와 남북접 연합

일본이 내정 간섭을 하자, 이에 분노한 농민군은 척왜를 구호로 내걸고 다시 봉기하였다.[82] 1894년 9월 전봉준, 김개남 등은 사발통문을 띄워 궐기를 호소하였다. 전라도, 충청남도 등지에서 남접과 서포 소속 동학군과 농민군이 궐기하였다. 전봉준을 중심으로 한 남접은 교주 최시형의 북접에 도움을 청해 연합 전선을 폈다.[109] 손병희는 교주 최시형의 승인 하에 충청도 농민군(북접)을 이끌고 청산에 집결하여 논산에 합류하였다. 이로써 김개남 대신 음력 10월에 북접의 손병희가 논산에서 합류하여, 남접 1만과 북접 1만을 합해 총 2만여 군세를 이루게 되었다. 이들은 일본군을 격퇴하기 위해 일본군의 병참기지를 습격하고 전신줄을 절단하면서 서울을 향해 북상했다.[109]3. 4. 2. 우금치 전투와 농민군의 패배

1894년 음력 11월, 우금치에서 동학 농민군과 조선 관군 및 일본군 사이에 대규모 전투가 벌어졌다. 약 1주일 동안 50여 회의 치열한 공방전이 이어졌지만, 농민군은 무기의 열세를 극복하지 못하고 병력 대부분을 잃었다. 생존자 500여 명은 전주 남쪽의 금구 원평으로 후퇴해야 했다.[114]농민군은 무너미 고개와 이인 쪽에서 관군을 밀어붙였다. 이에 조일 연합군은 모리오 마사이치 대위가 지휘하는 관군을 우금치 옆 뱁새울 앞산에, 그리고 우금치, 금학동, 곰티, 효포 봉수대에 관군을 배치하여 맞섰다. 농민군은 이곳을 집중 공격했지만, 고갯마루 150미터 앞에서 조일 연합군의 우세한 화력에 밀려 더 이상 진격하지 못했다.[114]

이기동과 조병완이 농민군의 좌측과 우측을 공격하면서 농민군은 큰 피해를 입고 공주 동남쪽 봉우리로 후퇴했다. 농민군 1대가 봉황산으로 진격해 공주감영을 공격하려 했으나, 하고개와 금학골 골짜기에서 관군의 공격을 받고 실패했다. 이로써 농민군은 4일 간의 제2차 접전에서도 패배했다.[114] 전봉준은 군인, 이서, 상인들에게 지지를 크게 얻지 못했다.[114]

조일 연합군은 12월 10일(음력 11월 14일) 노성에 주둔한 농민군을 공격했고, 농민군은 대촌 뒷산과 소토산으로 계속 후퇴하며 사기가 떨어졌다. 12월 23일(음력 11월 27일) 최후의 전투인 태인전투에서도 전봉준 장군의 주력부대는 일본의 신식 무기에 많은 전사자를 내고 패배했다.[114]

우금치 전투는 동학농민혁명에서 가장 격렬했던 전투 중 하나였다. 농민군은 수적으로 우세했지만, 훈련 부족과 원시적인 무기로 인해 신식 무기로 무장한 일본군과 관군을 상대하기에는 역부족이었다.[109]

정부군의 좌선봉장 이규태는 훗날 위와 같이 회고하며 당시 농민군의 용맹함과 전투의 치열함을 전했다.[110]

우금치 전투의 패배는 동학농민혁명의 중대한 전환점이 되었다. 이후 농민군은 급격히 세력이 약화되었고, 결국 혁명은 실패로 막을 내리게 되었다.

3. 4. 3. 농민군 지도부 체포와 혁명의 좌절

1894년 12월 28일(음력 12월 2일) 전봉준은 순창군에서 과거 부하였던 김경천의 밀고로 체포되어 한양으로 압송되었다.[111] 김개남은 12월 27일(음력 12월 1일) 태인에서 친구 임명찬의 밀고로 체포되어 전주로 압송된 후 처형되었다.[111] 12월 1일에는 손화중과 최경선이 광주에서 농민군을 해산하고 잠적하였고, 12월 11일에는 손화중이 체포되었다.[37][38] 1895년 1월 1일에는 마지막 농민군 지도자였던 김덕명이 원평에서 체포되었다.[39]체포된 전봉준은 일본군에 의해 서울의 일본영사관으로 호송되었다가 법무아문으로 넘겨져 1895년 3월 5일(음력 2월 9일)부터 4월 4일(음력 3월 10일)까지 5차례 심문을 받았다.[88] 법무아문은 고문을 통해 흥선대원군과 전봉준의 관계를 캐내려 했지만, 전봉준은 대원군과의 관계를 완강히 부인했다.[112]

결국 1895년 4월 23일(음력 3월 29일) 재판장은 전봉준을 포함한 동학농민군 지도부에게 사형을 선고했다.[88] 전봉준은 자신이 역적이 아님을 주장하며 "정도를 위해 죽는 것은 조금도 원통할 바 없으나 오직 역적의 이름을 받고 죽는 것이 원통하다."라고 외쳤다.[88] 전봉준은 손화중, 최경선, 김덕명, 성두한과 함께 사형에 처해졌고, 이로써 동학 농민 혁명은 완전히 막을 내렸다.[111]

한편, 김개남 등 일부는 태인 산내면 종송리에 있는 매부 서영기의 집에 숨어 있다가 친구 임병찬의 고발로 전주에 있는 강화영의 중군인 황헌주에게 잡혀 불법으로 전주 서교장에서 처형당했다.[113]

동학 농민 혁명 진압 과정에서 일본군과 관군은 농민군에 대한 대대적인 탄압을 자행했다. 이들은 죄 없는 양민까지 학살하고 마을을 불태웠으며, 부녀자를 능욕했다.[88]

4. 동학농민혁명의 파벌

동학은 크게 남접, 북접, 서포(호서남접)로 나뉘었다. 남접은 전봉준을 중심으로 전라도 지역에서 봉기한 농민군으로, 김개남, 손화중 등이 주요 지도자였다. 남접은 전라남도와 전라북도에 영향을 미쳤으며, 경상북도 성주군, 칠곡군, 경상남도 하동군 지역도 세력권이었다.[88] 북접은 최제우의 정통 직계를 자처하는 집단으로 최시형, 손병희 등이 속했으며, 충청북도 보은군과 충북 이북 지방의 파벌이었다. 북접은 충청북도 보은군, 논산군 일대에 영향력을 미쳤다.[90] 서포(호서남접)는 서장옥을 중심으로 충청북도 청주와 충청남도 지역에서 위력을 떨친 농민군 세력이었다.[86][92]

4. 1. 남접

전봉준을 중심으로 전라도 지역에서 봉기한 농민군이다. 김개남, 손화중 등이 주요 지도자로 활동했다. 남접은 전라남도, 전라북도에 영향을 미쳤으며, 지도자들은 현지 출신 접주들보다는 주로 고창, 태인, 전주, 옥구, 금구 등 전라북도 북부와 서부 출신들이 많았다. 경상북도의 성주군, 칠곡군, 경상남도 하동군 지역도 남접의 세력권이었다.[88]온건파인 무장 대접주 손화중은 같은 온건파인 전봉준에게 자신의 조직을 통솔하도록 맡겼고, 강경한 혁명파인 김개남은 혁명을 함께 하면서도 때론 독자적으로 움직였다. 전주화약 이후에는 전봉준이 금구에 대도소를 두고 전라우도를 호령하고, 김개남은 남원에 대도소를 두고 전라좌도를 호령하면서 전봉준과 달리 독자적 행동을 하였다.[88] 김개남은 전봉준에게 호응하면서도 흥선대원군을 섭정으로 올리는 것과 근왕주의적인 사상을 가졌던 점을 못마땅히 여겨, 전봉준과 수시로 충돌하였다.

1893년 말부터 1894년 1월 초, 거사를 앞두고도 남접 내부에서는 거사를 할지 말지를 놓고 쉽게 단안을 내리지 못했다. 남접의 실력자인 손화중 역시 쉽게 결정을 내리지 못했다. 전봉준은 '...이 기회에 나서서 정치를 바로잡도록 해 주는 것이 좋은 것 아니요...'라고 하였으나, 손화중은 '아직은 시기상조입니다. 지금은 때가 아니니까...'라며 전봉준을 설득하였다고 한다.[94] 농민 운동 직전에 거사에 동학 내 강경파였던 남접 내에서도 논란이 많았다.

전라도는 혁명의 중심지였으며, 반란군에게 완전히 장악당했다. 그들은 의병의 핵심을 형성했고, 종종 경상도와 충청도의 반란군을 지원했다. 광양의 김인배와 장흥의 이방언은 전라남도 반란군의 핵심을 이루었다.

4. 2. 북접

북접은 충청북도 보은군과 충북 이북 지방의 파벌로 법포 또는 좌포라고도 불렸다. 최제우의 정통 직계를 자처하는 집단으로 대도주인 최시형과 손병희, 손천민 등이 속했다. 충청북도 보은군, 논산군 일대에 영향력을 미쳤다.[90]당시 동학의 주요 지도자였던 오지영의 진술에 따르면, 최시형은 호남의 전봉준과 호서의 서장옥은 나라의 역적이고 사문난적이라 규정하고, 동시에 남접의 농민군을 칠 예정이었다. 당시 남접의 지도자인 김개남 등은 조선 정부를 부정하고 스스로 개남국왕(開南國王)이라 칭하였다.[90]

최시형 이하 북접 지도부는 포교의 자유를 얻는 데에만 관심이 있었다. 1차 봉기 때에도 북접은 참가하지 않았다.[91] 남접과 달리 북접은 중농 이상이 많아 개혁에 관심이 없었다.[91] 북접의 목적은 최제우의 명예 회복과 동학의 포덕 자유 허용이 목적이었다. 북접은 최대한 정치적 문제에서 회피하려 했고, 흥선대원군과의 연결을 탐탁치 않게 생각하였다. 남접이 3차 봉기를 준비하자, 북접은 남접 농민군을 공격하려고까지 했다.[91] 그러다가 그해 9월 최시형이 제자들의 간곡한 설득을 하면서 참여하게 되었다.

9월 14일, 남북 지도자들이 삼례에서 회동했다. 전봉준이 이 회동에서 백마를 탔다고 전해진다. 북측 깃발에는 '남쪽을 정복하라'라고 적혀 있었고, 남측 깃발에는 '외국인을 정복하라' 또는 '나라를 보호하라'라고 적혀 있었다. 한 달간의 협상 끝에 10월 12일, 최시형은 마침내 북측 접주(Jeob)에게 "앉아서 죽을 것인가?"라고 외쳤다.

북측 지도자 손병희는 북접의 장군으로서 1만 명에서 10만 명에 달하는 북접 추종자들을 이끌었다.

4. 3. 서포 (호서남접)

서장옥을 중심으로 충청북도 청주와 충청남도 지역에서 위력을 떨친 농민군 세력으로, 호서남접으로도 불렸다.[86][92]북접에서 급진적이라는 이유로 파면당한 이들 일부가 서포에 가담했는데, 이는 남접의 근거지인 전라도보다 서포가 활동하는 충청남도 아산, 보령 지역이 더 가까웠기 때문이다.

불교 승려 출신인 서장옥은 최시형과 함께 최제우의 제자가 되었으며, 최시형의 제자들에 비해 상당한 영향력을 발휘하고 있었다.[115] 1894년 전봉준과 함께 창의하였으며, 서장옥이 이끄는 접은 호서남접 혹은 서포라고 불렸다.[92]

1893년 2월의 집회 때 남접 쪽에서는 북접이 주최하는 보은 집회의 동정을 살피려고 긍엽(亘葉)이라는 승려를 파견하기도 했다. 갑오 동학농민전쟁에는 서장옥 뿐만 아니라 수많은 승려도 참가하였다. 원평의 남접 호남세력과 서포의 연합 집회에 불갑사의 인원(仁原), 선운사의 우엽(愚葉), 백양사의 수연(水演) 등 호남 지방 승려들이 참가했다.[116] 그밖에 충청남도 산사의 일부 승려들도 서포에 가담하였다.

5. 동학농민혁명의 성격과 의의

동학 농민 운동은 최제우가 창시한 동학을 바탕으로 한 농민 중심의 항쟁이다. 동학은 신분제 타파를 외쳤기 때문에 혼란한 조선 말, 가난한 농민들이 의지할 수 있는 종교였다. 동학 농민 운동은 반봉건적, 반외세적 성격을 지닌, 농민이 주축이 된 조선 시대 최대의 항쟁이었다. 청나라와 일본의 개입으로 실패했으나, 이후 3.1 운동으로 계승되었다.

동학 농민 전쟁은 동학이라는 종교 조직과 동학인의 지도 아래 일어난 농민 항거라는 점, 외세 배척을 목표로 했다는 점에서 이전의 민란과 다르다.

동학 농민 운동은 주로 전라도 지역을 중심으로 발생하여 지역적 한계를 가지기도 한다. 현대에 와서 지역 혐오주의자들에 의해 부정적으로 평가되기도 하며, 동학 농민군 내부에 방탄 부적과 같은 비과학적인 부분이 전파되어 비판의 대상이 되기도 한다.

경상도는 유교의 영향이 강했고, 1871년 이필제의 난의 흔적이 아직 생생했다. 경상도의 반란은 8월까지 시작되지 않았다. 반란 진압은 조직적인 노력이었으며, 토포사(都布使) 관리들이 반란 진압 작전을 전문적으로 담당했다.

5. 1. 반봉건, 반외세 운동

1894년 2월 15일, 고종 31년에 고부군수 조병갑의 탐학에 맞서 전봉준을 중심으로 한 동학도와 농민들이 봉기하였다. 이들은 '보국안민(輔國安民)'과 '폐정개혁(弊政改革)'을 기치로 내걸고 전국적으로 확산되었다.[78] 농민군은 황토현과 황룡촌 전투에서 정부군을 상대로 승리하고 전주성을 점령하였다.[80]동학 농민군은 부패 관리 축출과 탐관오리 처벌을 목표로 하였으며, '보국안민', '제폭구민(除暴救民)' 등 유교적인 이념을 담고 있었다.[93] 그러나 1894년 가을, 동학 농민군은 항일 의병적인 성격으로 변화하였다. 이는 일본군을 몰아내기 위한 최초의 본격적인 항일 의병 운동으로 평가받는다.[93]

동학 농민 운동은 최제우가 창시한 동학 사상을 바탕으로, 신분제 타파를 외치며 조선 말 혼란한 상황에서 가난한 농민들에게 희망을 주었다. 이 운동은 반봉건적, 반외세적 성격을 지니며, 농민이 주축이 되어 지배 계층에 저항한 조선 시대 최대의 항쟁이었다. 비록 청나라와 일본의 개입으로 실패했지만, 이후 3.1 운동으로 계승되었다.[119]

동학 농민군은 조선 관군을 넘어선 외세에 맞서 싸울 무기와 병력이 부족했고, 향촌사회의 지주·부호·양반들의 민보단(民堡團)등을 통한 저항을 과소평가했으며, 흥선대원군에게 의지하려 한 점 등 여러 한계를 보였다.[120] 그럼에도 불구하고 동학 농민 운동은 애국적이고 애민적인 동기에서 일어난 농민 중심의 항쟁이었다.

5. 2. 근대 국가 수립 지향

농민군은 폐정 개혁안을 통해 평등 사회 건설과 자주적인 근대 국가 수립을 추구했으며, 이는 한국 근대 민족 운동의 중요한 흐름으로 이어졌다.[93] 농민군의 구호는 '보국안민', '제폭구민' 등 유교적인 충군, 애민 사상을 담고 있었다.[93]1894년 가을, 동학 농민군은 항일 의병적인 성격으로 변화한다. 서울대학교 교수 유영익은 그해 가을의 동학 봉기를 "일본군을 쫓아낼 목적으로 궐기한 구한말 최초의 본격적인 항일 의병운동이었다."라고 평가했다.[93] 이처럼 부패한 집권층 타도와 민씨 정권 축출을 목적으로 시작된 동학농민혁명은 항일 의병전쟁, 독립운동적인 성격으로 변모하였다.

동학농민전쟁은 동학이라는 종교 조직과 동학인의 지도하에 일어난 농민 항거라는 점에서 이전의 민란과 다르며, 외세 배척을 목표로 했다는 점도 특기할 만하다.

그러나 당시의 역사적 조건하에서 동학농민전쟁은 몇 가지 한계를 가지고 있었다.[119]

첫째, 농민군은 조선 관군을 넘어선 외세의 개입에 맞서 싸울 만한 효과적인 무기와 병력이 부족하였다. 둘째, 농민들 중심의 동학군에 대항하여 기득권을 가진 향촌사회의 지주·부호·양반들의 민보단(民堡團) 등을 통한 저항을 과소 평가하였다. 셋째, 사회 개혁을 위한 혁명을 수행하면서도 흥선대원군에 의지하려 한 것이 잘못이었다.[120]

더구나 동학군 내 과격파는 조선 왕조를 부정하고 새 정부를 구성하려는 시도를 보였고, 온건파 중 전봉준 등은 흥선대원군과 협력하는 등 동학군 내부에서도 의견이 일치되지 않았다.

전봉준이 백산에서 전라감사에게 내놓은 개혁요구서와 전주화약을 맺기 직전 관군 최고사령관 홍계훈에게 보낸 탄원서에는 대원군이 다시 권좌에 복귀하기를 바라는 내용이 들어 있다.[120] 그럼에도 불구하고 갑오 동학 농민 운동은 애국적이고 애민적인 동기에서 일어난 구한말 최대의 농민 중심 항쟁이었다. 한편, 농민군이 근대적 민주주의나 사회주의를 지향하는 사회혁명이나 계급전쟁을 꿈꾸었다는 역사가의 견해도 있다.[119]

결국, 동학농민전쟁은 순박하고 애국적인 농민들의 자기 생존을 위한 처절한 몸부림으로 끝날 수밖에 없었다. 그러나 이때의 실패 경험을 바탕으로 농민층의 반일 애국주의가 다음 시기의 의병 운동에 양반 유생과 더불어 함께 참여하는 성숙성을 보여주었으며, 농민들의 내정 개혁 요구는 갑오개혁에 부분적으로 반영되는 성과를 가져왔다. 반영된 내용으로는 과부의 재가 허용과 신분제 폐지 등이 있다.[119] 그러나 이 개혁에는 농민들의 소망이었던 토지 개혁이 없었기 때문에 많은 지지를 받지 못했다.[119] 김개남 등 일부 과격파의 국왕 참칭이나, 전봉준 등 일부가 흥선대원군 등과 내통했던 점 역시 대중에게 부정적인 시각을 갖게 하면서 많은 지지를 받을 수 없는 하나의 요인이 됐다.

5. 3. 한계

동학 농민 혁명은 다음과 같은 여러 한계점을 가지고 있었다.- 군사력 부족: 농민군은 근대적 무기와 훈련 부족으로 외세의 개입에 효과적으로 대응하지 못했다. 당시 조선 관군을 넘어선 외세의 군사력에 맞서기에는 농민군의 무기와 병력이 충분하지 않았다.[119]

- 기득권층의 저항: 농민 중심의 동학군에 맞서 기득권을 지키려는 양반, 지주, 부호들이 민보단(民堡團)을 조직하여 저항했는데, 동학군은 이러한 저항을 제대로 예측하지 못했다.[120]

- 정치적 한계: 사회 개혁을 위한 혁명을 추진하면서도 흥선대원군에게 의지하려 한 점은 농민군의 정치적 한계를 보여준다.[120] 전봉준은 백산에서 전라감사에게 보낸 개혁 요구서와 전주화약을 맺기 직전 관군 최고사령관 홍계훈에게 보낸 탄원서에 흥선대원군의 복귀를 바라는 내용을 담았다.[120]

- 내부 분열: 동학군 내 과격파는 조선 왕조를 부정하고 새 정부를 구성하려 했고, 온건파인 전봉준 등은 흥선대원군과 협력하는 등 의견이 일치하지 않았다.[120] 김개남 등의 일부 과격한 주장과[90] 왕실을 부정하는 남접 내 급진파의 존재는 농민군의 내분을 초래했다.[91]

- 남접과 북접의 갈등: 최시형은 김개남 등의 개남국왕설 소문이나 전봉준 등이 흥선대원군과 결탁한 것을 불만스럽게 여겼다.[90] 남접이 2차 봉기를 준비할 때 북접은 남접 농민군을 공격하려 했으며,[91] 남접과 서포 군사에 대한 북접의 비협조는 농민군의 활동을 제약했다.[91] 논산에서 북접군과 남접군이 합류한 것은 봉기 결정 후 한 달이나 지난 10월 9일이었고,[91] 남원의 김개남 부대가 독자 행동을 한 것도[88] 세력 약화의 원인이었다.

- 지역적 한계 및 기타: 동학 농민 운동이 특정 지역(주로 전라도)을 중심으로 발생하여 지역적인 한계를 가졌고, 현대에 와서 지역 혐오주의자들에게 부정적으로 평가되기도 한다. 또한, 동학 농민군 내부에 방탄 부적과 같은 비과학적인 믿음이 퍼져 있었던 점도 비판의 대상이 되고 있다.

6. 동학농민혁명 이후

동학 농민 혁명의 정신은 이후 항일 의병 투쟁과 3·1 운동 등 민족 운동으로 계승되었다.[119] 농민들의 요구는 갑오개혁에 일부 반영되었는데, 과부의 재가 허용과 신분제 폐지 등이 그것이다.[119] 그러나 농민들의 가장 큰 바람이었던 토지 문제는 개혁에 반영되지 않아 큰 지지를 받지 못했다.[119]

김구와 같은 일부 지도자들은 독립운동에 투신하였다. 호랑이 사냥꾼 출신 홍범도는 만주 지역에서 의병 지도자로 활약했다. 손병희는 최시형의 뒤를 이어 동학의 3대 교주가 되었으며, 동학을 천도교로 이름을 바꾸고 '인간이 하느님이다'라는 교리를 확립하여 천도교를 완전한 범신론적 종교로 만들었다.

1907년 고종의 특지로 북접의 최시형 등 일부는 신원되었으나, 전봉준과 김개남 등은 조선 멸망 때까지 복권되지 못하였다. 일부 농민군은 조선 멸망 때까지 산에 은신하거나 항일 의병 전쟁에 참여하기도 했다.

7. 주요 인물

동학 농민 혁명에는 여러 주요 인물들이 참여했다.

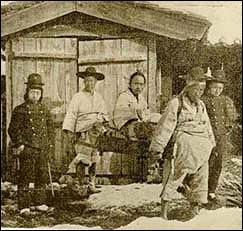

- '''전봉준'''(1855 ~ 1895): 1894년 고부 봉기를 주도하고 사발통문을 작성하여 농민군의 조직화에 기여했다. 황토현 전투와 전주성 점령을 이끌었으며, 전주화약 이후 일본의 침략에 맞서 다시 봉기했으나 체포되어 처형되었다.

- '''김개남'''(1853 ~ 1895): 남접의 지도자로, 전봉준과 함께 농민군을 이끌었으며 때로는 독자적인 노선을 추구했다. 전주화약 이후 남원에서 독자적인 세력을 구축했으나, 체포되어 처형되었다.

- '''손화중'''(1861 ~ 1895): 남접의 지도자로, 전봉준과 함께 농민군을 이끌었다. 황토현 전투 이후 전봉준을 대장으로 추대하고 자신은 자문 역할을 맡았다. 전주화약 이후 재봉기하였으나 체포되어 처형되었다.

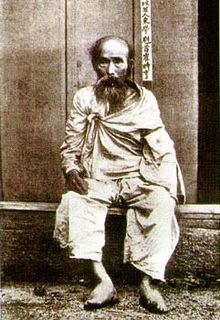

- '''최시형'''(1827 ~ 1898): 동학의 제2대 교주로, 초기에는 농민 운동에 소극적이었으나, 일본의 침략에 맞서기 위해 북접을 이끌고 항쟁에 참여했다. 이후 체포되어 처형되었다.

- '''손병희'''(1861 ~ 1922): 최시형의 뒤를 이어 동학(천도교)을 이끌었으며, 동학 농민 혁명 당시 북접의 지도자로서 전봉준 등과 함께 일본에 대항하여 제2차 봉기에 참여하였다.

- '''흥선대원군'''(1820 ~ 1898): 전봉준 등 농민군 지도자들과 연계하여 정권 장악을 시도했다. 농민군을 이용하여 일본 세력을 몰아내고 개화파를 제거하려 했으나, 일본 공사관에 발각되어 실패했다.

7. 1. [[전봉준]] (1855 ~ 1895)

1890년 무렵 전봉준은 서장옥의 막료 황하일의 소개로 동학에 입교한다.[121] 이후 운현궁에서 흥선대원군의 문객으로 생활하기도 했다.[122] 1892년 초, 고향으로 돌아와 농사를 지으며 서당 훈장으로 활동했으나, 1893년 2월 다시 흥선대원군을 방문하여 "나라와 인민을 위해 한번 죽고자 한다"는 뜻을 밝혔다.[121] 이러한 행적은 전봉준과 흥선대원군 사이에 모종의 밀약이 있었을 것이라는 추측을 낳았다.[121]1894년 2월 15일(음력 1월 10일) 고부군수 조병갑의 탐학에 맞서 동학도와 농민들이 봉기하자, 전봉준은 20명의 지도자들과 함께 사발통문을 돌려 고부군수는 물론 전주영까지 함락시킬 것을 목표로 하였다.[95] 전봉준은 농민군을 이끌고 고부 관아를 습격하여 점령하고 무기고를 확보한 후, 억울하게 빼앗긴 세곡을 농민들에게 나누어 주었다.[95]

이후 전봉준은 손화중, 김개남과 함께 농민군을 이끌고 백산으로 이동하여 주둔하였다. 안핵사 이용태가 동학교도들을 탄압하자, 전봉준은 인근 동학교도들에게 봉기를 호소하는 통문을 보내 백산에 1만 명의 농민군을 집결시켰다.[95] 전봉준은 농민군의 동도대장으로 추대되었고, 조직적인 전투 준비에 돌입하여 4대 강령과 규율 12조를 발표하고 군사 훈련을 강화하였다.[95]

전봉준은 김개남, 손화중과 함께 농민군을 이끌고 1894년 음력 3월 하순 백산에서 봉기하여 4대 명의와 격문을 발표했다.[97] 전봉준은 흥선대원군을 섭정공으로 재추대하고 부패한 외척을 내쫓는다는 조항에 대해, 민씨 가문과 부패 관료들만 몰아내면 된다며 농민군을 안심시켰다.

5월 8일(음력 4월 4일) 부안 점령, 5월 11일(음력 4월 7일) 황토현 전투 승리, 정읍, 흥덕, 고창을 거쳐 5월 31일(음력 4월 27일) 전주성을 점령했다.[98]

전봉준은 5월 22일(음력 4월 18일) 나주 관아에 공문을 보내 흥선대원군을 모셔와 나라일을 보도록 하겠다는 의지를 밝혔다. 5월 23일(음력 4월 19일) 초토사 홍계훈에게 보낸 정장에서도 흥선대원군을 모셔와 종묘사직을 보전하는 것이 소원임을 밝혔다. 홍계훈은 동학 농민군을 진압하려다 정장의 내용을 보고 이들과의 면담을 추진했다. 전봉준과 농민군 지도부는 홍계훈에게 '호남유생원정' 8개조를 제시하고, 전주화약 직전 27개조를 추가로 제시했다.

서울대학교 교수 유영익은 이 때의 폐정개혁 12조는 허구라고 주장한다.[101]

전주성에서 철병했으나 이미 청군과 일본군은 조선에 진입한 상태였다. 홍계훈은 전주화약 이후에도 이들을 역적으로 취급했고, 이에 전봉준은 6월 7일(음력 5월 4일) 항의문을 보냈다.

1894년 9월 전봉준은 김개남 등과 함께 다시 봉기를 호소하였다. 전봉준은 남접과 북접의 연합 전선을 펴 약 20만 병력을 동원하여 재봉기했다.

12월 10일(음력 11월 14일) 농민군은 적의 기습공격으로 논산, 전주로 후퇴했고, 전봉준은 직속부대만 남기고 해산 명령을 내렸다.[88] 전봉준은 순창으로 피신했으나, 12월 28일(음력 12월 2일) 김경천의 밀고로 체포되어 한양으로 압송되었다.[111]

전봉준은 1895년 3월 5일부터 4월 4일까지 5차례 심문을 받으며 흥선대원군과의 관계를 부인했다.[88] 1895년 4월 23일(음력 3월 29일) 전봉준은 손화중, 최경선, 김덕명, 성두한과 함께 사형당했다.[111] 죽기 전, 전봉준은 자신의 회한을 담은 시를 남겼다.

7. 2. [[김개남]] (1853 ~ 1895)

남접의 지도자였던 김개남은 전봉준과 함께 농민군을 이끌었으나, 때로는 독자적인 노선을 추구하기도 하였다.[88] 전주화약 이후, 전봉준이 금구에 대도소를 설치하고 전라우도를 통치할 때, 김개남은 남원에 대도소를 설치하고 전라좌도를 다스리며 독자적인 행동을 하였다.[88]

김개남은 전봉준에게 호응하면서도 흥선대원군을 섭정으로 추대하고 근왕주의적인 사상을 가진 것을 탐탁지 않게 여겨 전봉준과 자주 충돌하였다. 이는 전봉준이 체포된 후 일본 영사관 형문장에서 진술한 공소장에도 일부 언급되어 있다. 1893년 말부터 1894년 1월 초, 거사를 앞두고 남접 내부에서도 거사를 할지 말지를 놓고 쉽게 결정을 내리지 못했다. 남접의 실력자인 손화중 역시 쉽게 결정을 내리지 못하였다고 한다.

최시형은 김개남 등의 개남국왕설 소문이나 전봉준 일파가 흥선대원군과 결탁한 것을 매우 불쾌하게 생각했다. 그러나 일본군이 관군과 함께 농민군을 압박하자, 최시형 등은 처음에는 협상론을 주장하다가, 결국 현실 상황의 긴박함을 인지하여 자신의 주장을 철회하고 북접을 전봉준의 무장투쟁 노선에 합류시켰다.[90] 이로써 손병희 등이 이끄는 북접이 남접과 힘을 합쳐 봉기에 참여하였다.[90]

1894년 9월 전봉준, 김개남 등은 다시 사발통문을 띄워 봉기를 호소하였다. 전라도, 충청남도 등지에서는 남접과 서포 소속 동학군과 농민군이 봉기하였다. 전봉준을 중심으로 한 남접은 교주 최시형의 북접에 도움을 청해 연합 전선을 폈다. 제2차 봉기에 동원된 농민군은 남접 10만과 북접 10만을 합해 약 20만 병력이었다.

동학 농민군의 일부가 흥선대원군과도 내통했다는 사실이 알려지면서 민씨 내각의 조선 조정은 농민군을 제거할 계획으로 일본과 청나라에 도움을 요청하였고, 이에 전봉준, 김개남 등이 전라북도 전주부 삼례역 역촌에서 다시 새로운 봉기를 일으켰다. 일본군의 왕궁 점령에 분격한 농민군은 이 해 음력 9월 척왜(斥倭)를 구호로 내걸고 재기하였다. 이제는 내정 개혁을 목표로 하지 않고 일본과의 항쟁이라는 반외세가 거병의 주요 목표였다. 이를 '제3차 동학 농민 운동', 9월 봉기 또는 제3차 봉기, 삼례봉기로도 부른다.

1894년 12월 10일(음력 11월 14일) 새벽, 적의 기습공격을 받고 농민군은 논산으로, 다시 전주로 후퇴했다. 전열을 가다듬어 원평, 태인에서 결전을 벌였지만 역시 패했다. 전봉준은 직속부대만 남기고 농민군에게 해산명령을 내렸다.[88]

김개남은 12월 27일(음력 12월 1일) 태인에서 친구인 임명찬의 밀고로 체포되어 전주로 압송된 후 처형된다.[113]

7. 3. [[손화중]] (1861 ~ 1895)

손화중(1861 ~ 1895)은 동학 농민 혁명 당시 남접의 지도자 중 한 명이었다. 1893년 말부터 1894년 1월 초, 거사를 앞두고 남접 내부에서 의견이 분분했을 때, 손화중은 시기상조라며 신중한 입장을 보였다.[94] 그러나 전봉준은 부패한 정치를 바로잡아야 한다고 주장하며 손화중을 설득했다.[94]1894년 2월 15일 고부 민란이 일어났을때, 손화중은 전봉준과 함께 농민군 최고 지도자 중 한 명이었다.[95] 무장 기포에서 황토현 전투까지는 각 접주들이 연합하여 싸웠으나, 황토현 전투 이후 손화중은 전봉준을 대장군으로 임명하고 자신은 자문을 맡았다.[96]

1894년 음력 3월 하순, 손화중은 전봉준, 김개남과 함께 농민군 4대 명의[97]와 격문을 발표하고 백성들의 궐기를 호소했다. 이후 전봉준이 이끄는 농민군은 백산으로 이동하여 세를 확대했고, 손화중은 김개남과 함께 총관령으로 임명되었다.[95]

1894년 9월, 손화중은 전봉준, 김개남 등과 함께 재봉기하여 일본군에 대항하였으나, 관군과 일본군에 패배하고 12월 1일 광주에서 농민군을 해산하고 잠적하였다.[37] 이후 12월 11일 체포되었고,[37] 1895년 4월 23일(음력 3월 29일) 전봉준, 최경선, 김덕명, 성두한 등과 함께 사형에 처해졌다.[111]

7. 4. [[최시형]] (1827 ~ 1898)

최제우의 뒤를 이은 동학의 제2대 교주 최시형은 초기 동학 농민 운동에 소극적인 태도를 보였다. 전봉준을 비롯한 남접 지도부가 농민 봉기를 일으켰을 때, 최시형은 오히려 이들을 '나라의 역적'이자 '사문난적'으로 규정하고 남접 농민군을 공격하려 했다.[90]당시 남접의 지도자였던 김개남 등은 조선 정부를 부정하고 스스로 '개남국왕(開南國王)'이라 칭하기도 했다. 북접 지도부는 최제우의 명예 회복과 동학 포교의 자유를 얻는 데에만 관심을 쏟았으며, 정치적인 문제에서는 최대한 회피하려는 입장이었다.[91] 흥선대원군과의 연결도 탐탁지 않게 여겼다.[91]

그러나 1894년 9월, 일본의 침략에 맞서기 위해 제자들의 간곡한 설득으로 최시형은 북접을 이끌고 항쟁에 참여하게 되었다.[91] 이후 최시형은 손병희와 함께 북접군을 이끌고 일본군에 맞서 싸웠으나, 1898년 4월 체포되어 재판을 받았다. 결국 최시형은 한 달 뒤 처형되었으며, '동학 난장이 최시형'이라고 적힌 작은 표지석과 함께 묘지에 묻혔다. 그날 밤, 손병희를 비롯한 동학 교도들은 몰래 묘지에 들어가 최시형의 시신을 수습하여 광주에 다시 안장하였다.

7. 5. [[손병희]] (1861 ~ 1922)

최시형의 뒤를 이어 동학(천도교)을 이끌었다. 1882년 최시형에 의해 동학에 입교하였으며, 1894년 동학 농민 혁명 당시 북접의 지도자로서 전봉준 등과 함께 척왜(斥倭)를 주장하며 제2차 봉기에 참여하였다.[91] 북접은 최제우의 정통 직계를 자처하는 집단으로, 충청북도 보은군, 논산군 일대에 영향력을 미쳤다.동학 농민 혁명 당시 북접은 최제우의 명예 회복과 동학의 포덕 자유 허용을 목표로 하였다.[91] 이들은 최대한 정치적 문제에서 회피하려 했으며, 흥선대원군과의 연결을 탐탁지 않게 여겼다. 남접이 3차 봉기를 준비할 때 북접은 남접 농민군을 공격하려고까지 했다.[91] 그러나 그해 9월 최시형이 제자들의 간곡한 설득으로 참여하게 되었다.

이후 3.1 운동을 주도하는 등 민족 운동에 헌신하였다.

7. 6. [[흥선대원군]] (1820 ~ 1898)

1894년 6월 흥선대원군은 손자 이준용과 함께 동학 농민군을 이용하여 정권을 장악하려는 계획을 세웠다.[75] 대원군파는 농민군을 상경시켜 청국군을 끌어들여 일본군을 격퇴하고 개화파를 제거하려 했다.[75][104]당시 박준양은 이준용에게 외국 유학을 권했으나, 이태용은 기회를 놓치지 말아야 한다고 주장했다. 이태용은 일본군을 만류하고 군중을 동원하면 쉽게 일을 성사시킬 수 있다고 제안했고, 대원군은 이를 지지했다.[75] 전봉준 등은 일본군의 유입으로 농민군이 분노하고 있음을 대원군에게 알렸다.

이에 이준용은 병권을 장악하고, 농민군이 금강에 이르면 토벌 명분으로[105] 한성을 점령하려 했다. 이준용은 군병과 역사(力士)를 동원하고, 동학농민군과 협력하여 서울로 진입하려 했다.

대원군과 이준용은 농민군이 재기하면 군사를 일으켜 개화정부를 전복하고 정권을 잡으려 했다.[106] 이준용은 동학군 지도자들에게 거병하여 한성에 오면 진압하는 척하다가 해산하라고 알렸다.

이준용은 통위병 영대로 왕실을 장악하고, 김홍집, 조희연 등을 제거하고 고종을 상왕으로 추대하고 이준용을 왕위에 올리려 했다.[105] 흥선대원군과 이준용의 거사에는 위정 척사파 유학자들도 동의했다.

흥선대원군과 이준용 등은 동학 농민군을 이용하여 비상사태를 만든 후, 서울 근방과 서울로 사람들을 동원하여 만인소청을 설치하고 각국 공관에 알리려 했다.[107] 일이 성사되면 청국군에게 알려 대비하려 했다.[107]

대원군파는 박준양을 영의정에, 이태용과 김모를 좌의정, 우의정에 앉히려 했다.[107]

8월 24일 평양성 전투에서 청나라가 패배하자 대원군 측 일부 인사가 정변 계획 유보를 주장했고,[106] 이준용은 망설였다. 박동진은 동학당이 대원군을 받들고 있어 수십만 명이 권토중래하면 일본군도 어쩔 수 없을 것이라고 주장했다.[106]

동학농민군은 폐정개혁과 함께 대원군의 섭정을 요구했다.[106] 대원군 측은 이를 이용하여 일본군과 친일개화파를 축출하고 권력을 장악하려 했다.[106]

그러나 대원군과 이준용의 음모는 일본 공사관에 발각되어 실패했다. 흥선대원군과 이준용은 일본 공사관에 소환되어 추궁당했고, 일본은 병력을 증원했다.

대원군파는 1894년 7월경부터 일본 세력을 몰아내기 위해 청나라와 동학 농민군에게 협력을 요청했다.[117] 대원군은 여러 세력에게 밀사를 보내 지원을 촉구했다.[118]

서울에서 동학 농민군 일부와 대원군파는 김홍집, 김학우 등을 암살하려 했으나,[118] 김학우 암살에 그쳤다.[118] 이후 농민군은 빠져나갔고 내부는 이준용을 체포했다.

8. 평가

동학 농민 혁명은 한국 근대사에서 민중의 힘을 보여준 최초의 대규모 항쟁이었다. 봉건적 질서와 외세의 침략에 맞서 싸운 동학 농민군의 정신은 민족 운동의 중요한 유산으로 남았다.

동학 농민 운동은 최제우가 창시한 동학에 기초를 둔 농민 중심의 항쟁이었다. 동학은 신분제 타파를 외쳤기 때문에 혼란한 조선 말 상황에 가난한 농민들이 의지할 수 있는 종교였다. 동학 농민 운동의 성격은 “반봉건적, 반외세적 농민 항쟁”으로 요약할 수 있다. 농민이 주축이 되어 지배 계층에 대항한 조선 시대 최대의 항쟁이었다. 비록 청나라와 일본의 개입으로 실패했지만, 이후 3.1 운동으로 계승되었다.

동학 농민 전쟁은 동학이라는 종교 조직과 동학인의 지도 아래 일어난 농민 항거라는 점, 외세 배척을 목표로 했다는 점에서 이전의 민란과 구별된다.

그러나 당시의 역사적 조건 아래 동학 농민 전쟁은 몇 가지 한계점도 가지고 있었다.[119]

첫째, 농민군은 조선 관군을 넘어선 외세의 개입에 맞서 싸울 만한 효과적인 무기와 병력이 부족했다. 둘째, 농민 중심의 동학군에 대항하여 기득권을 가진 향촌 사회의 지주, 부호, 양반들이 민보단(民堡團) 등을 통해 저항한 것을 과소평가했다. 셋째, 사회 개혁을 위한 혁명을 수행하면서도 흥선대원군에게 의지하려 한 점이 잘못이었다.[120]

더구나 동학군 내 과격파는 조선 왕조를 부정하고 새 정부를 구성하려는 시도를 보였고, 온건파 중 전봉준 등은 흥선대원군과 협력하는 등 동학군 내부에서도 의견이 일치되지 않았다.

전봉준이 백산에서 전라 감사에게 내놓은 개혁 요구서와 전주 화약을 맺기 직전 관군 최고 사령관 홍계훈에게 보낸 탄원서에는 흥선대원군이 다시 권좌에 복귀하기를 바라는 내용이 들어 있었다.[120] 그럼에도 불구하고 갑오 동학 농민 운동은 애국적이고 애민적인 동기에서 일어난 구한말 최대의 농민 중심 항쟁이었다. 한편, 농민군이 근대적 민주주의나 사회주의를 지향하는 사회 혁명이나 계급 전쟁을 꿈꾸었다는 역사가의 견해도 있다.[119]

결국 동학 농민 전쟁은 순박하고 애국적인 농민들의 자기 생존을 위한 처절한 몸부림으로 끝날 수밖에 없었다. 그러나 이때의 실패 경험을 바탕으로 농민층의 반일 애국주의가 다음 시기의 의병 운동에 양반 유생과 더불어 함께 참여하는 성숙성을 보여주었으며, 농민들의 내정 개혁 요구는 갑오개혁에 부분적으로 반영되는 성과를 가져왔다. 반영된 내용으로는 과부의 재가 허용과 신분제 폐지 등이 있다.[119] 그러나 이 개혁에는 농민들의 소망이었던 토지 개혁이 없었기 때문에 많은 지지를 받지 못했다.[119] 김개남 등 일부 과격파의 국왕 참칭이나, 전봉준 등 일부는 흥선대원군 등과 내통했던 점 역시 대중에게 부정적인 시각을 갖게 하면서 많은 지지를 받을 수 없는 하나의 요인이 되었다.

더욱이 농민 항쟁 운동의 주 발생지가 특정 지역이다 보니 현대에 와서도 지역 혐오주의자들에 의해 부정적으로 평가되고 있으며, 특히 동학 농민군 내부에 방탄 부적 같은 비과학적 부분이 전파되어 동학 농민 운동을 부정적으로 보는 사람들에게 먹잇감이 되고 있다.

참조

[1]

웹사이트

[오복만땅] 홍익인간의 단군사상부터 '인내천' 동학사상까지

http://www.joongdo.c[...]

2018-11-04

[2]

웹사이트

S[오복만땅] 최제우의 이름에는 동학의 깊은 뜻이…

http://www.joongdo.c[...]

2018-04-06

[3]

웹사이트

Cheondoist Seoul District

http://www.chondos.n[...]

2013-01-25

[4]

웹사이트

[이재명의 NEWS 뒤집어보기]여시바위골과 울산 동학, 그리고 꺼지지 않는 입화산의 촛불

http://www.ksilbo.co[...]

2018-08-06

[5]

웹사이트

[경북의 혼] 제2부-신라정신 4)신라정신 바탕이 된 풍류

http://news.imaeil.c[...]

2011-05-13

[6]

웹사이트

Encyclopedia of Korean History>Joseon>Hucheon Gaebyeok

http://terms.naver.c[...]

2013-01-05

[7]

웹사이트

Encyclopedia of Korean History>Joseon>Jeob.Po

http://terms.naver.c[...]

2013-01-05

[8]

웹사이트

Dusan Encyclopedia>Yi Pilje's Revolt

http://terms.naver.c[...]

2013-01-25

[9]

웹사이트

Internet Biography of Son Byeongheui

http://navercast.nav[...]

2013-01-24

[10]

서적

The Testimony of Jeon Bongjun

[11]

웹사이트

Encyclopedia of Korean History>Joseon>Gyoju Shinwon Movement

http://terms.naver.c[...]

2013-01-05

[12]

웹사이트

Encyclopedia of Korean History>Joseon>Gyoju Shinwon Movement

http://terms.naver.c[...]

2013-01-05

[13]

뉴스

Shin Byeongju's Finding Roads in History (32)Currency of the Joseon Dynasty

http://www.segye.com[...]

2013-03-28

[14]

웹사이트

Jeongeub Donghak Peasant Revolution>A Shortened Revolution History>The Misconduct of the Gobu Magistrate

https://web.archive.[...]

2013-03-29

[15]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Culture and History>Gobu Minlan

http://terms.naver.c[...]

2013-04-06

[16]

뉴스

1894-00-00

[17]

웹사이트

'전주화약일'은 동학농민혁명의 오점, 국가기념일 절대 안돼

https://newsis.com/p[...]

[18]

웹사이트

동학농민군의 전주 입성

http://www.usjournal[...]

[19]

위키

전주화약

[20]

웹사이트

"동학농민군이 집강소에서 폐정개혁안을 실천했다"는 교과서 서술은 잘못

https://web.archive.[...]

2017-08-02

[21]

웹사이트

전주 하면 이곳, 동학혁명기념관이지요

http://www.ohmynews.[...]

2014-03-10

[22]

웹사이트

'동학농민혁명과 전주화약'…국회의원회관서 23일 학술대회

https://www.yna.co.k[...]

2016-09-15

[23]

웹사이트

전주성 철병에 관한 논점

http://www.ohmynews.[...]

2020-01-26

[24]

웹사이트

동학농민혁명, 민주자치와 평화시대를 열었다

http://www.domin.co.[...]

2018-05-08

[25]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic History>History>Modern>Jibgangso

http://terms.naver.c[...]

2013-01-10

[26]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic History>History>Modern>Battle of Ugeumchi

http://terms.naver.c[...]

2013-01-11

[27]

웹사이트

Doopedia-우금치전투

http://www.doopedia.[...]

2013-08-05

[28]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic History-우금치전투

https://web.archive.[...]

2013-08-05

[29]

웹사이트

Donghak Peasant Revolution Memorial

http://donghak.go.kr[...]

2013-01-11

[30]

웹사이트

Encyclopedia of Jindo Culture – Yi Heuiseung (Modern Jindo Official)

https://web.archive.[...]

2013-03-31

[31]

웹사이트

Encyclopedia of Jindo Culture – Donghak Peasant Revolution

https://web.archive.[...]

2013-03-31

[32]

웹사이트

Encyclopedia of Hadong>Battle of Mount Goseong Fortress

http://hadong.grandc[...]

2013-01-14

[33]

웹사이트

Second Revolt of the Gabo Peasant War

http://academic.nave[...]

2013-01-15

[34]

웹사이트

Digital Encyclopedia of Cheongju>Battle of Cheongju Fortress

https://web.archive.[...]

2013-01-15

[35]

웹사이트

Digital Encyclopedia of Chungju>Donghak Peasant Revolution

https://web.archive.[...]

2013-01-15

[36]

웹사이트

Culture Contents.com>Battles/Diplomacy>Korean Battles>Battle of Mount Seseong

http://www.cultureco[...]

2013-04-07

[37]

웹사이트

Battle of the Seokdae Fields, Jangheung

http://terms.naver.c[...]

2013-01-17

[38]

웹사이트

Yi Bangeon, Encyclopedia of Koreans

http://people.aks.ac[...]

2013-01-17

[39]

웹사이트

한국민족문화대백과>역사>근대사>전봉준공초

http://terms.naver.c[...]

2013-07-05

[40]

웹사이트

Jeon Haesan Jinjung Ilgi, Encyclopedia of the Culture of Korea

http://terms.naver.c[...]

2013-01-23

[41]

웹사이트

Naver Cast:Today's Korean-Suh Yong-sun

http://terms.naver.c[...]

2013-04-07

[42]

뉴스

'Historical facts' do not talk on their own

http://www.hani.co.k[...]

2013-06-24

[43]

웹사이트

Naver Encyclopedia-Donghak Movement

http://terms.naver.c[...]

2013-07-15

[44]

웹사이트

Daum Encyclopedia>Jeon Bongjun

https://archive.toda[...]

2013-01-19

[45]

웹사이트

Doopedia-The Second Donghak Revolution

http://www.doopedia.[...]

2013-07-15

[46]

서적

玄洋社社史

近代資料出版会

[47]

서적

오동나무 아래에서 역사를 기록하다: 황현이 본 동학농민전쟁

역사비평사

2016

[48]

서적

朝鮮近代社会の形成と展開

山川出版社

2000-08

[49]

서적

台湾の歴史:日本統治時代の台湾:一八九五-一九四五/四六年:五十年の軌跡

致良出版

2007-11-01

[50]

웹사이트

【コラム】東学が抗日闘争だって?=韓国(1)

https://s.japanese.j[...]

2023-10-04

[51]

웹사이트

歴史は生きている 日清戦争は景福宮で始まった

https://www.asahi.co[...]

朝日新聞社

2023-12-16

[52]

웹사이트

韓国高校歴史教科書における東学農民運動の叙述の変遷

https://ritsumei.rep[...]

立命館大学

2023-12-16

[53]

웹사이트

百周年をむかえた甲午農民戦争

http://www.dce.osaka[...]

大阪産業大学

2023-12-16

[54]

웹사이트

日本近代と韓国の関係 ―東学思想,甲午農民戦争,日清戦争を中心に一

https://www2.lib.hok[...]

北海道大学

2023-12-19

[55]

웹사이트

近代 日本 と韓国(北朝鮮)に おける東学思想及び甲午農民戦争に関する先行研究の到達点 と問題点

https://nichibun.rep[...]

国際日本文化研究センター

2023-12-19

[56]

서적

わかりやすい朝鮮社会の歴史

[57]

서적

支那近代百年史 上巻

https://books.google[...]

1939

[58]

기타

[59]

기타

[60]

서적

新版 世界各国史2 朝鮮史

山川出版社

[61]

서적

新訂 蹇蹇録 日清戦争外交秘録

岩波書店

1994

[62]

서적

明治人の力量

講談社

2010

[63]

서적

世界のなかの日清韓関係史 交隣と属国、自主と独立

講談社

2008

[64]

웹사이트

描かれた日清戦争 ~錦絵・年画と公文書~ {{!}} 日清戦争とは

https://www.jacar.go[...]

アジア歴史資料センター

2023-12-18

[65]

간행물

日清戦争下における公州牛禁峙の戦い-李氏朝鮮政府軍と東学農民軍の戦い-

http://www9.plala.or[...]

福岡市総合図書館

2022

[66]

기타

[67]

웹사이트

南小四郎の日本軍後備歩兵第 19 大隊と東学農民軍殲滅

https://ksyc.jp/muku[...]

神戸学生青年センター

2023-12-19

[68]

논문

東学農民戦争, 抗日蜂起と殲滅作戦の史実を探究して --韓国中央山岳地帯を中心に--

京都大學人文科學研究所

2018-03-30

[69]

웹사이트

慶尚道に東学党蜂起せり 林外務次官

https://www.jacar.go[...]

アジア歴史資料センター

2023-12-19

[70]

기타

[71]

서적

東学農民戦争と日本

[72]

웹사이트

東学農民革命軍指導者の遺骨をめぐる訴訟の理由とは?

http://japan.hani.co[...]

ハンギョレ

2019-05-24

[73]

웹사이트

UNESCO Memory of the World Register

https://www.unesco.o[...]

UNESCO

2023-05-27

[74]

간행물

동학농민전쟁 용어 및 성격 토론: 1894 농민봉기 어떻게 부를 것인가

1990-08

[75]

서적

1894년 농민전쟁연구 5

역사비평사

2003

[76]

기타

[77]

기타

[78]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[79]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[80]

서적

강좌 한국근현대사

풀빛

1996-08-29

[81]

서적

한국사 100장면

가람기획

1993

[82]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[83]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[84]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[85]

서적

난세에 길을 찾다

시공사

2009

[86]

서적

한권으로 보는 불교사 100 장면

가람기획

1994

[87]

서적

한권으로 보는 불교사 100 장면

가람기획

1994

[88]

서적

한국사 100장면

가람기획

1993

[89]

웹사이트

http://enc.daum.net/[...]

[90]

간행물

세계사 속에서 전봉준:한국민족주의의 형성과 문명사적 위기

1996-07

[91]

서적

한국사 100장면

가람기획

1993

[92]

서적

한권으로 보는 불교사 100 장면

가람기획

1994

[93]

서적

한국 근대사 산책 2:개신교 입국에서 을미사변까지

인물과 사상사

2007

[94]

서적

다시 피는 녹두꽃

역사비평사

1994

[95]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[96]

서적

다시 피는 녹두꽃

역사비평사

1994

[97]

기타

[98]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[99]

웹사이트

네이버 한자사전

http://hanja.naver.c[...]

2011-06-22

[100]

간행물

동학농민운동의 역사적 의의

2002-02

[101]

서적

한국 근대사 산책 2:개신교 입국에서 을미사변까지

인물과 사상사

2007

[102]

서적

동학당과 대원군

1962

[103]

서적

대한제국아 망해라

다산초당

2010

[104]

서적

주한일본공사관기록

[105]

서적

1894년 농민전쟁연구 5

역사비평사

2003

[106]

간행물

역사비평:1997년 겨울호

역사비평사

1997

[107]

간행물

1894년 농민전쟁연구 5

역사비평사

2003

[108]

기타

[109]

서적

한국사 새로 보기

도서출판 풀빛

2001-12-20

[110]

서적

한국사 100장면

가람기획

1993

[111]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[112]

서적

한국사 100장면

가람기획

1993

[113]

간행물

다시 피는 녹두꽃

역사비평사

1994

[114]

웹사이트

일본군 동학농민 학살 '진중일지' 공개

https://www.joongang[...]

2023-04-07

[115]

간행물

해월 최시형과 동학 사상

예문서원

1999

[116]

서적

한권으로 보는 불교사 100 장면

가람기획

1994

[117]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[118]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[119]

백과사전

동학혁명

[120]

뉴스

서울로 끌려간 녹두장군 전봉준 끝까지 대원군 감싸다 처형돼

http://news.joins.co[...]

중앙일보

[121]

백과사전

Daum백과사전 중 전봉준의 출신 및 배경

http://enc.daum.net/[...]

[122]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[123]

서적

실록 친일파

돌베개

1991-02-01

[124]

기타

[125]

논문

동학과 일본 우익:천우협(天佑俠)과의 제휴에 관한 고찰

[126]

논문

갑오농민봉기의 보수적 성격

[127]

간행물

다시 피는 녹두꽃

역사비평사

1994

[128]

간행물

다시 피는 녹두꽃

역사비평사

1994

[129]

기타

[130]

간행물

1894년 농민전쟁연구 4

역사비평사

1995

[131]

서적

개화기의 윤치호 연구

한길사

1985

[132]

서적

개화기의 윤치호 연구

한길사

1985

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com